2025年10月15日,“护童心筑梦,守和平之光”第十八届中国国际儿童电影展在济南盛大开幕,为小朋友们以及所有拥有童心的大朋友们,带来了一场场光影盛宴。在众多精彩纷呈的单元中,“致敬经典”单元让小朋友们看到《三毛流浪记》《霹雳贝贝》《红衣少女》《我的九月》等九部经典国产儿童影片。“致敬经典”并非简单的老片重映,更是一场跨越时空的匠心对话。在10月16日至19日四天时间里,一群朝气蓬勃的小主持人,走向了那些曾为中国儿童电影事业筚路蓝缕、开创时代的导演、编剧与演员们,进行了七场对话。

这是别开生面的对话与传承,当清脆的童声叩响电影人记忆,当小主持和老电影人进行对话,经典的回声与新时代的脉搏在此刻共振。

《小兵张嘎》副导演张华勋接受小主持人张圆心采访

小主持对话老电影人的旅程在16日傍晚拉开帷幕,小主持人张圆心率先登场,她采访的是《小兵张嘎》副导演张华勋。《小兵张嘎》是1963年问世的黑白影片,塑造了中国电影史上最深入人心的“嘎子”形象,嘎子是烽火连天的岁月里机智勇敢的小英雄,影响了几代人的成长。张华勋导演作为这部经典影片的创作亲历者,见证了那个特殊年代里儿童电影的创作历程。小主持人与张导的对话,不仅是对一部经典影片的回顾,更是对一段创作历史的鲜活见证,为整个“致敬经典”对话单元拉开了厚重而温暖的序幕。

《霹雳贝贝》导演宋崇接受小主持人赵悦涵采访

10月17日,致敬经典的旅程进入高潮。小主持人赵悦涵与《霹雳贝贝》的导演宋崇进行对话。这部拍摄于1988年的科幻儿童片,以其大胆的想象——一个身上带电的小男孩“贝贝”的故事,点亮了无数孩子的科学幻想之梦。在本场对话中小主持人和导演围绕着影片中的科幻特效制作进行讨论,在那个特效尚显朴拙的年代,《霹雳贝贝》凭借其真挚的情感和超前的理念,成为中国儿童科幻电影的开山之作,至今依然影响着小朋友们。

《泉水叮咚》导演石晓华接受小主持人路均淼采访

紧随其后,小主持人路钧淼在夜色中迎来了《泉水叮咚》的石晓华导演。这部1982年获得多项大奖的影片,以细腻的笔触描绘了光荣退休的陶奶奶与孩子们在幼儿园发生的温馨故事,充满了生活的烟火气与人情味。它不追求强烈的戏剧冲突,而是在日常生活的涓涓细流中,捕捉童心的纯真与善良。路钧淼小朋友也在和石奶奶的谈话中了解到当时小朋友的生活状况及编创们的匠心所在,她表示在生活中也要带给身边的小朋友更多的温暖。

《我的九月》编剧杜小鸥接受小主持人苑若夕采访

当晚的最后一个访谈,由小主持人苑若夕与《我的九月》编剧杜小鸥共同完成。《我的九月》以北京亚运会为背景的影片,真实再现了90年代初的校园生活与儿童心理,其细腻、质朴的风格使其成为儿童电影中的一颗明珠。与杜老师的对话,揭开了剧本创作的幕后,探讨如何将一代人的集体记忆,也让苑若夕深深的理解了“外号”在每个年代都有,这个“外号”也可以成为促进小朋友成长的动力。

《红衣少女》导演陆小雅接受小主持人胡珈宁采访

18日清晨,小主持人胡珈宁带领我们回到了1985年,她对话了《红衣少女》的导演陆小雅。这部电影在当时可谓石破天惊,它塑造了中学生安然这样一个独立思考、敢于质疑、爱穿红衣服的少女形象。安然对于“真诚”的执着追求,触动了一个时代关于教育、个性与成长的反思。《红衣少女》的那抹红色,是独立思考的精神底色,是勇敢做自己的人格亮色。两人的对话也引起了陆导对于当今教育的思考,孩子的教育一定是独立的,是充满个性的,而不应是按照同样的模板进行教育,我们要遵从孩子们的天性,更要激发孩子们的天性。

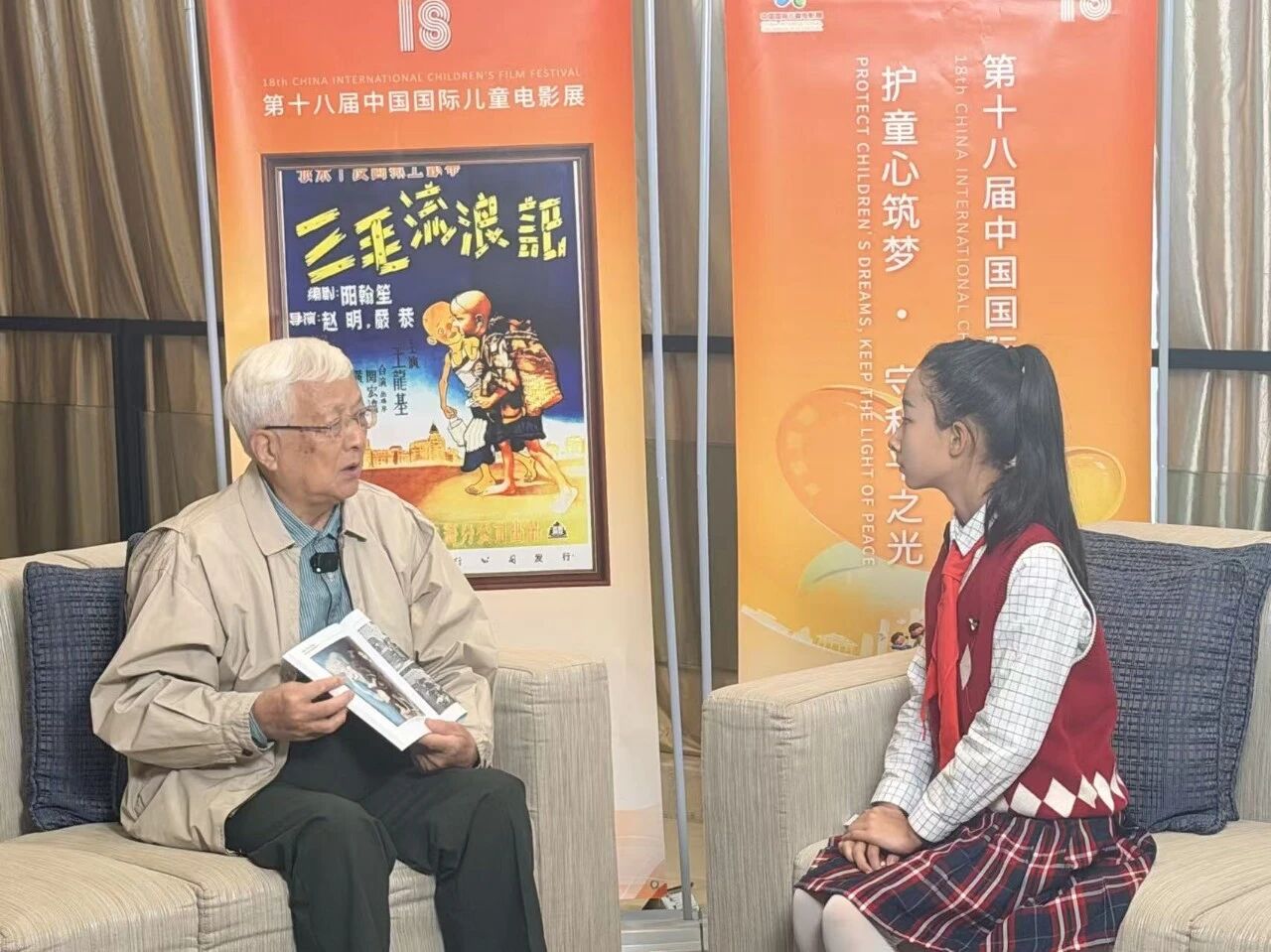

《三毛流浪记》导演严恭儿子陈德赛接受小主持人李雨梦采访

19日上午,致敬经典对话单元的收官之访由小主持人李雨梦完成,李雨梦在当日上午完成了对《三毛流浪记》中“三毛”的扮演者王龙基先生以及对严恭导演的儿子、国家一级编剧陈德赛先生的两场访谈,1949年版的《三毛流浪记》是中国电影史上的不朽丰碑,张乐平先生笔下的流浪儿“三毛”,通过王龙基先生精湛的演绎,其孤苦无依又乐观善良的形象深入人心,成了一个时代的文化符号。在与陈德赛老师的对话说,主要进行了陈爷爷与其父亲之间的深情回忆与薪火相传展开,陈老师从《三毛流浪记》的亲历者及儿童编剧的视角和李雨梦小朋友进行了关于当下故事写作技巧的探讨。

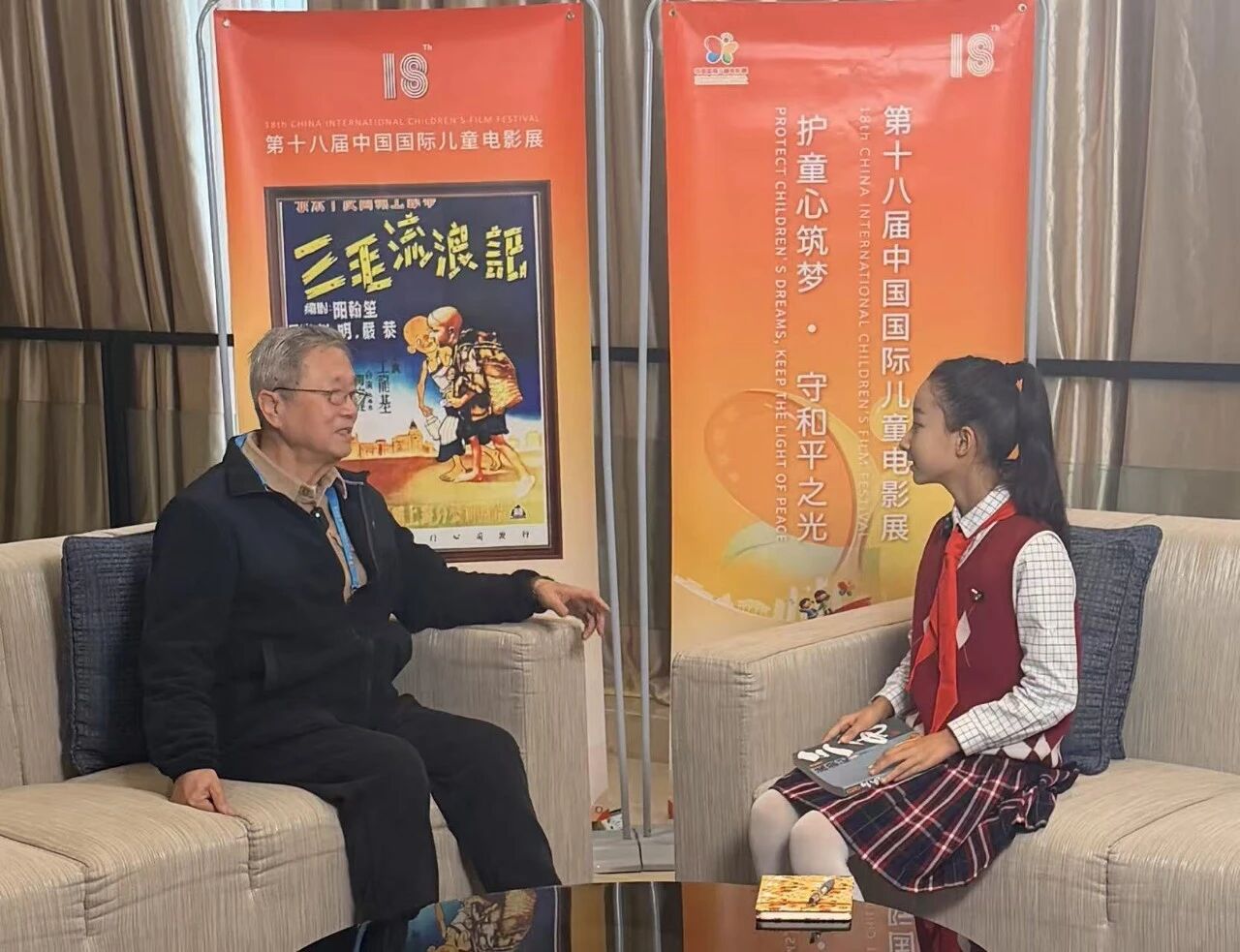

《三毛流浪记》三毛扮演者王龙基接受小主持人李雨梦采访

在与王老师的对话中不仅回顾“三毛”形象的创作与演绎,更延伸到经典的跨时代传承,是一场关于历史、记忆与艺术薪火相传的深度对谈。对谈结束后,两位老师寄语当下的小朋友们一定要树立自己的志向和理想,要爱祖国、爱人民,并要为之而努力奋斗。

中国儿童少年电影学会在电影展期间设计这一系列“小主持人对话老电影人”环节,其深意远不止于对话交流,更在于能够搭建一座双向的桥梁,完成一次深刻的文化传承。

对于孩子们而言,这是一次无比珍贵的“美育”实践。小朋友们不再是被动接收电影故事的观众,而是主动的探询者、对话者。通过前期准备,他们深入了解影片的时代背景与艺术价值;在采访现场,他们直面中国电影史的创造者,感受老一辈艺术家的情怀、智慧与坚守。当张圆心同学对话《小兵张嘎》的副导演时,她感受到的是烽火岁月里的英雄情怀;当胡珈宁同学对话陆小雅导演时,她领悟的是个体独立思考的勇气与价值。这种沉浸式的学习,是对艺术感悟力、历史认知力和语言表达力的综合锤炼。

对于经典作品及其创作者而言,这是一次活力的“再注入”。经典的价值,在于常读常新。通过孩子们清澈的眼睛和充满好奇的提问,这些承载着历史记忆与艺术成就的作品,被赋予了新的观察视角和时代语境。老艺术家们能看到自己的心血在新一代生命中激起的涟漪,感受到创作的永恒意义。经典,因此在童声中焕发新生,完成了从“历史遗产”到“活态文化”的华丽转身。

更重要的是,这一系列活动巧妙地构建了一个完整的影视教育生态:孩子们在理解历史中认识现在,在对话经典中启迪未来。《小兵张嘎》教会的是勇气与正义,《霹雳贝贝》激发的是想象与创新,《我的九月》展现的是成长与坚韧,《红衣少女》彰显的是独立与真诚,《三毛流浪记》蕴含的是乐观与希望。这些珍贵的品质,通过光影的媒介和对话的桥梁,悄然植入孩子们的心田。

第十八届中国国际儿童电影展的“致敬经典”单元,以其独特的“小主持对话老电影人”的模式,为我们勾勒出一幅文化传承的动人图景。四天的对话,十余位电影艺术家与新一代的真诚交流,让我们看到经典的魅力从未因时光流逝而褪色,反而在新时代的对话中愈发璀璨。

那一部部曾温暖、激励、启迪过无数心灵的影片,通过孩子们的手中话筒、心中热忱,正将那份关于真、善、美与成长的密码,一代一代,继续传递下去。光影流转,童心不灭。致敬,是为了更好地出发。愿这次跨越时空的对话,能在更多孩子心中播下热爱电影、热爱艺术、热爱生活的种子,也让那些永恒的经典,继续在未来的岁月里,叮咚作响,熠熠生辉。