论坛︱聚焦“儿童电影与儿童教育”,中国国际儿童电影论坛即将开启

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实全国教育大会精神,充分发挥优秀影片在促进中小学生德智体美劳全面发展中的重要作用,认真贯彻教育部、中央宣传部2018年11月联合印发的《关于加强中小学影视教育的指导意见》,有效推进中小学影视教育工作顺利开展。本届中国国际儿童电影论坛将以“儿童电影与儿童教育”为主题,分“电影教育国际视野、儿童电影教育前沿、动画电影发展及其未来”三个方面进行讨论,旨在总结电影教育的优秀经验、立足当下、放眼国际,借助新的历史机遇推动电影教育的持续发展和开放、合作,为中国儿童电影在世界儿童电影的范围中发出更响亮的声音而提供智力支持。

针对“电影教育国际视野、儿童电影教育前沿”方面,本届论坛特邀6位国际嘉宾和14位国内专家学者与会研讨,其中,来自以色列、德国、芬兰、西班牙、日本、韩国等多个国家的优秀影视从业者、儿童教育专家、学者将就各国的儿童电影教育进行经验分享与学术交流;来自中国教育科学研究院、上海市教育委员会、中国传媒大学、西北大学等资深教育学者将就国内儿童电影与影视教育展开深入研讨。

时间:2019年11月16日

地点:广州花园酒店

国际嘉宾

米夏尔·马杜斯(Michal Matus,以色列),特拉维夫国际儿童电影节导演,特拉维夫电影中心教育部部长。在过去的十年中,米夏尔·马图斯领导着特拉维夫电影资料馆的教育部门。此外,她还监制了共计14届特拉维夫国际儿童电影节,该电影节是以色列儿童和青少年电影的主要展示平台。因其在教育电影领域的卓越工作,她被授予特拉维夫市“埃特加”奖。

她是儿童媒体内容领域的专家,其关注领域主要在国际合作。她最初是几部成功的以色列电影和电视连续剧的创意制片人和内容开发者,其后担任儿童和青少年电影内容的策展人和艺术总监。她被邀请担任欧洲、亚洲、加拿大、美国等地诸多重要儿童电影节的评委,其中包括柏林国际电影节新生代单元和东京国际儿童电影节。

米夏埃尔· 哈鲍尔(Michael Harbauer,德国),“淘气鬼”国际儿童和青少年电影节创始人和总监。米夏埃尔·哈鲍尔自德国统一后不久开始担任德国开姆尼茨当地电影资料馆的馆长。1996年,他发起了“淘气鬼”国际儿童和青少年电影节。最初它是一个只有不到12部影片的电影周,如今它已是德国最综合的国内外儿童与青少年电影平台之一。此外,米夏埃尔·哈鲍尔是德国诸多重要管理机构及电影、影视咨询委员会的电影策展人。

马里奥·科瓦宁(Marjo Riitta Kovanen,芬兰),芬兰中小学电影协会高级专家。马里奥·科瓦宁是芬兰电影教育组织Koulukino - Skolbio(中小学电影协会)的高级专家。中小学电影协会在芬兰推广校园电影放映,并为从幼儿教育到高中教育的所有教育层次制作与电影相关的学习材料。科瓦宁还是坦佩雷大学传播、媒体和戏剧系的博士生,她的兴趣领域是电影教育、电影素养和儿童电影。

何塞普·阿维奥尔(Josep Arbiol,西班牙),瓦伦西亚儿童、青少年与教师电影节(MICE)总监。何塞普·阿维奥尔在西班牙和海外都有长期的视听媒体工作经验。他执导的儿童教育影片在众多国内外电影节和竞赛中获奖。他所开展的艺术活动大多数都是教育性的。作为一名教师和一名创意人士,他的工作是为青少年的创造力提供更多的渠道,努力引导他们发展自己的创造力,而不是复制他人。他是欧洲儿童电影协会(ECFA)、国际儿童与青少年电影中心(CIFEJ)、拉丁美洲儿童视听领域(Red UNIAL)的会员。

岸明日香 (Kishi Aska,日本),日本KINEKO国际儿童电影节执行总监、选片主管。

李太允(Lee Tae-yun,韩国),釜山国际儿童与青少年电影节教育项目负责人,“直角棱镜”媒体教育实验室成员。

国内嘉宾

乐可锡,中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。浙江大学博士,教授,电影史专家。现任中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。历任浙江大学博士生学术中心主任,中共浙江金华市委副秘书长,金华理工学院党委书记、常务副院长,陕西省文化厅副厅长、党组成员,中国电影集团公司副总经理,中国电影股份有限公司副总经理、董事会秘书。系中共中央组织部“全国干部教育培训师资库”入选专家和国家新闻出版广电总局“全国广电行业干部教育培训师资库”入选专家,国家广播电影电视总局科技委电影专业委员会委员。在国内外学术刊物上发表电影产业、文化资本市场、企业改制上市等领域论文近百篇,出版著作两部。在北京大学、北京电影学院等高校和大型企业中开设电影产业和改制上市相关专题讲座。

杨爱君,教授,博士,音乐与影视学院副院长,“电影学”学科带头人,中国文艺评论家协会视听艺术专业委员会副秘书长,中国儿童电影评论与推广委员会委员副秘书长,中国电影家协会理事。创作儿童电影剧本七部,导演电影一部,均公映,电影获得国际国内奖项若干。

刘明非,教育部《中小学影视文化课程教育教学探索与研究》课题组负责人。中国儿童少年电影学会理事,北京海淀教委青少年微电影节创始人。北大附中、101中学等影视教育一线教师。其作品《放飞的红丝带》等获得国内外影视节展多个奖项。

刘嘉秋,华东师范大学教育学博士,上海市教委教研室课程德育研究发展中心副主任。上海市文教结合重大课题“上海市校园电影院线建设项目”的主要执行人,借助教学研究的推进方法,探索校园电影育人的可行路径。

李奭萍,江西省萍乡市教育局党委书记、局长,市政协委员;江西省督学,享受国务院政府特殊津贴教育专家。省级名校长工作室主持人,多次主持国家级、省级课题,在核心刊物发表教育教学管理和学术论文多篇。

黄薇,重庆工商大学艺术学院影视专业教师,西南大学电影学硕士,中国儿童少年电影学会会员,重庆市电影家协会会员,儿童电影教育平台“红气球观影”联合创始人,致力于推广儿童电影美学素养教育。

王伟,中国教育科学研究院未来学校实验室副主任。自实验室成立以来,负责教育技术应用创新理论研究及实践工作,在创新教育技术与教育空间的融合、创新课程体系的搭建及创客教育方面有专业的学术见解及经验。

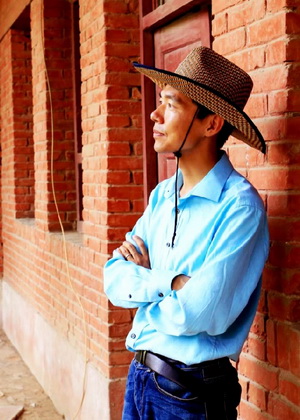

张忠华,原名张磊,西北大学艺术学院动画与数字媒体专业教师。西北大学同慧影视工作室创始人。西安席布鲁儿童电影制片公司创始人。其拍摄的《紫陀螺》等数十部青少年题材电影,相继获得了上海国际电影节、华沙国际电影节、德国施林格尔国际儿童电影节、金鸡百花电影节等众多电影奖项。

王晓琳,网名淡墨,河南省济源第一中学高级教师,全国著名工作室“8+1工作室“联合创始人,国家二级心理咨询师。河南省教育教学专家,中小学国培教育专家,长期专注于电影课程研发与推广的一线班主任教师。出版多部电影相关著作,致力于让电影走进教室,走进家庭,走进学校,走进社会。

樊勃,北京市十一学校影视课程教师,十一影视基地负责教师,海淀区骨干教师。2010年提出中学影视课程创建构想并付诸于实践,至今形成独特的中学影视教学课程体系。其引领的十一学校影视基地被授予全国“影视小屋”等称号。

张立新,北京史家教育集团高级教师,中国儿童少年电影学会会员。北京联合大学师范学院业界导师,北京市信息技术学科骨干老师。全国教育信息技术研究“十二五”规划重大课题《中小学动漫课程实验研究》专家组成员。其辅导学生创作的微电影、定格动画等多部数字媒体作品分别在全国及市级各类大赛中获奖。

佟婷,中国传媒大学动画与数字艺术学院教授,博士、硕士研究生导师。研究领域:影视动画项目策划与剧作、现当代艺术。著有《动画剧作》、《电影剧作理论与技巧》、《动画美学概论》等多部专著。参与多部影视动画项目策划。

刘璐,博士,目前在深圳市定军山科技有限公司从事“校园影视课堂”的研究和课程研发工作。曾围绕中小学生网络成瘾、物质滥用等问题,开展“正向心理学”相关课题的研究和课程研发;并致力于研究儿童个性化差异和儿童发展心理学;曾多次在澳大利亚、日本等各国国际会议上就儿童发展相关的课题发表演讲。

杨继超,中国创意策划专家;中国儿童少年电影学会会员;洛阳师范学院新闻与传播学院客座教授;北京家有童星教育集团董事长;北京家有童星影视剧中心出品人、总导演;儿童电影编剧、导演。创作拍摄儿童微电影、精品儿童剧69部。首创“三位一体”、“影视+旅游+媒体”跨界融合模式。