滕威

【华南师范大学文学院教授、华南师范大学“微文化”研究中心主任】

蔡明亮

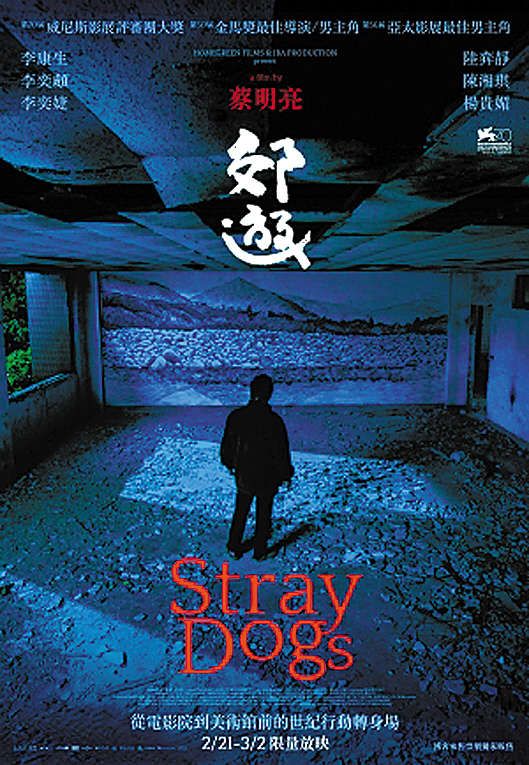

7月18日,台湾导演蔡明亮的电影展览《到美术馆郊游》正式在广州时代美术馆拉开帷幕。这是继巴黎、纽约、台北、威尼斯后,蔡明亮的个人电影展览首次在中国大陆举办。对于蔡明亮来说,《到美术馆郊游》在美术馆上演,是一次电影的解放,他甚至将美术馆视作艺术电影最后的堡垒。

但对于正在中国大陆文艺片而言,今年夏天的“国产电影保护档期”,只让他们更是感到夹缝求存的艰难。唯一一部入围釜山电影节“新浪潮”的中国大陆电影《少女哪吒》在国内各个院线排片几乎为零。导演和主创团队运用众筹资金到影院包场的放映方式,以期影片在《小时代4》和《栀子花开》两部国产“巨无霸”夹击的情境中杀出一条血路。

在进入7月暑期档之后,虽然是“中国电影保护月”而无外进口来大片的压力,但上述提到的两部国产巨制商业片竟得了市场高达96%创纪录的排片率,刷新国产电影的首日排映纪录。正如同今年5月《闯入者》公映之时导演王小帅给观众的公开信中所提到的,这可能是商业片最好的时代,也可能是严肃电影最坏的时代。

让思想从电影院滚出去?

A 没有商业片,何来艺术片

羊城晚报:蔡明亮导演将美术馆视为艺术电影走向大众的新渠道,您认为这种形式可以被更多导演借鉴吗?

滕威:这种形式并不是前所未有的新鲜尝试。艺术电影包括地下纪录片在美术馆播放,其实还挺常见的。比如伍迪·艾伦、安迪·沃霍尔的作品就常在美术馆博物馆里展映。我记得2013年有一个关于蔡明亮的访谈里说,希望通过美术馆这个渠道将他的电影带到大陆来,说明这个计划他其实已经酝酿很久了。对于其他导演来说,比如张艺谋,如果哪天他说自己的电影只在美术馆播放,那就是爆炸性的;但对于蔡明亮来说,这不是什么大事件,因为他的片子几乎不在主流院线播放,他的片子就是为电影节和电影资料馆拍的。今天他把影片放在美术馆来播放,和在电影资料馆播放唯一的不同可能是,放置在一个特别的空间内,讲究一些装置,讲究和空间艺术相结合,这也许是比较值得期待的方面。

羊城晚报:蔡明亮说他宁愿选择自己的片子不上院线,他更看重的是去参加电影节,片子迟很多年再和大众见面也没有关系。您怎么看他这种将电影视作自己的艺术品,并不在乎被多少人看到的观念?

滕威:早期蔡明亮也担任过《不了情》的编剧,也有一两部商业片。他并不是从一开始就完全拒绝市场的。后来他慢慢成为国际电影节的专业户,当然这和台湾当局的支持分不开,希望借电影进行国际公关和形象构建。得奖多了,他的立场也就慢慢比较纯粹。每次他的访谈他都会说到,我不在乎市场票房,几个人看都无所谓。我一方面佩服他的勇气和坚持,尤其在今天中国大陆不差钱还出烂片的语境下,这是值得尊敬的。另一方面我也觉得他之所以能做这样的表态,是因为他确实有资金来源,所以能不断地拍片,艺术生命能延续。不是每个导演都有这种底气的。比如说张猛拍《钢的琴》,背后的故事让人很心酸,演员不要片酬不说,还都砸锅卖铁地支持导演,最后这么好一部电影居然就在院线排不上好场次。去年好不容易拍了部《胜利》,因为黄海波被举报嫖娼,整部片子根本就没法上映了。这种境况之中,张猛就没办法说,我一点也不在意观众,我不需要票房。他不以拍商业片赚钱,又怎么去拍他自己想拍的东西呢?可是无论蔡明亮拍的电影的艺术性或者哲学性有多深,它真的不和现实发生直接联系,所以有时候很世俗地想,他的片子即便现在想回到主流市场,其实也不可能啊。

B 赢家通吃,资本为王

羊城晚报:长期以来,所谓小众电影在院线是备受排挤的。此前王小帅《闯入者》、崔健《蓝色骨头》,更早的《美姐》,直到最近的《少女哪吒》,排片都少得可怜,并非没有观众想看,而是几乎没有影院排片。戴锦华也曾在和王小帅对谈的活动上提到中国电影市场的不健全,似乎院线经理在左右中国电影发展,您怎么看这个问题?

滕威:确实存在很大的问题。我们全是没有多元化的院线,只有大片院线。我去年在美国麻省的Cambridge住了一年。在那里,可以在AMC这种主流院线看到《地心引力》这样的大片,也能在MIT旁边的小电影院看到欧洲的艺术电影、美国的独立电影等,哈佛大学自己还有一个老电影院,专门放经典老片比如《卡萨布兰卡》、《魂断蓝桥》等。

中国现在大屏幕数的增长速度全世界第一,3D银幕数世界第一,imax也很多,硬件软件都一流,但同质化发展,只发展一种院线。相对成熟的电影市场应该是多元化的,比如可以有儿童院线、艺术院线、纪录片院线,等等。图书都分畅销书和长销书,电视剧也分首播和第二轮、三轮播,为什么电影院线不可以更细分、更多样呢?并不是我们的主管部门或院线没有这样的概念或视野,而是不想做,因为那样资金回笼很慢,不能立竿见影收钱。

很多片子我们想买票去看去支持,但你都没机会。去年最好的国产电影《推拿》,最后要在网上众筹,在“再见,《推拿》”告别场,最后播放专门制作的特殊的片尾鸣谢字幕,包含众筹的所有支持者名单,这样好的片子最后竟然要用这样的方式和观众见面。相比之下,《心花怒放》、《小时代》这些动不动票房过亿,因为所有的资源都整合在大资本的朋友圈里。你不在这个圈子里,那就没人带你玩。比如姜文《一步之遥》,之前《让子弹飞》,有如此好的票房,万众期待,但怎么一夜之间风向就被逆转了?他也不差钱,也不是电影营销没做好。今天不是单独哪一脉,比如说院线经理控制了中国电影市场,政、商、学、文、网,所有这些都被资本裹挟、被资本引诱,拧成了一股绳,成为宰治的力量,赢家通吃,资本为王。

C“国产电影”该如何保护?

羊城晚报:既然是这样的情况,您认为行政干预对保护和扶持国产电影有效吗?比如说暑期档要保护国产电影。

滕威:“国产电影”这个概念本身很复杂,有时候很难说一部片子是中国电影还是好莱坞电影。为好莱坞电影做特效,好莱坞电影在中国取景;中国电影有那么多国外品牌的植入,还有海内外各种发行分账的合作,电影市场的全球化有时远远超出我们的想象。比如说,我们所有引进的大片,最大的受益者是中影集团,全中国只有它一家有引进权。中影集团是政府亲生仔啊。所以在这个层面上,所谓“国产片”“引进片”对管理层来说,不过是手心手背的关系。你说它保护哪个,打击哪个?

但话说回来,韩国、日本、印度、法国等国,都有民族电影工业的保护政策。虽然,有时候这些政策也会变化摇摆,但好过没有啊。戴锦华教授最早说“狼来了”、“冰海沉船”,当年说她杞人忧天的,现在都找不到地方哭了吧。长春电影制片厂、西安电影制片厂,这些在上个世纪五十年代非常成熟的电影生产机构,我们曾经非常多元和完整的电影工业,包括故事片、译制片、军事片、儿童电影、戏曲电影、少数民族电影,等等,今天还剩下什么?都变成博物馆和文化产业园区,也就是房地产概念了。有人会说,没有就没有呗,谁拍得好就看谁的,为什么非得看中国电影?但当整个国家的文化灭亡之后,这个国家就灭亡了,这不单是电影的问题了。所以作为我个人来说,还是希望政府能有保护和扶持民族电影工业的措施。为了招商引资,对跨国大公司有那么多种多样的优惠政策,为什么不能对自己的民族电影工业进行扶持?当然,我说的是政策扶持,而不是不该干预的地方瞎干预。

D“越骂越看”、“越看越骂”现象

羊城晚报:您曾在和戴锦华老师的访谈中谈到2014年中国本土电影有36部电影票房过亿,烂片占大多数。今天一方面有导演说观众的观影品位不仅没有进步,反而是倒退的,另一方面院线似乎又全被这样的烂片所占据?

滕威:我原来也认为中国电影观众很可笑,但最近我有了另外的感受。大家全在骂观众浅薄没文化,之所以爱《小时代》是因为没文化。这些说法让我有点不舒服,因为骂观众是最便宜的一件事。如果一千个观众爱看《小时代》,是观众品位有问题,可是,一代观众都爱看,那是观众有问题,还是那一代人的成长过程出了问题?

我作为70后,小时候是没有什么品位的,看录像厅和闭路电视里的盗版港台片长大的。新浪潮什么的都是上了北大之后才知道。今天的80后、90后不一样,他们是被DVD、互联网文化养大的,他们的电影视野、电影氛围跟我们及我们以前的人完全不同。可为什么这代人被嘲笑?是他们不努力,不学习,不接受新鲜事物,只配看烂片吗?不是。他们是被电影市场喂养成这样的。90年代中后期,电影市场复苏之后,电影院给这批观众看的是什么呢?最近北京电影学院的某位教授,居然大言不惭地说:“让思想从电影院里滚出去。”你还指望能有什么样的观众?今天的电影院变成了享受休闲时光的场所,看电影成了娱乐,捧着爆米花、喝可乐,坐在舒适的椅子里,成了节假日的节目。新世纪以来,观众被“消费主义”的话语召唤回了电影院,但成也萧何败也萧何,今天对这些观众而言,电影就是消费品。而且近二十年来国产电影最有号召力不过是张艺谋、冯小刚等,观众一直在电影院看这些,能在出来之后摇身一变成为娄烨的粉丝吗?今天你不去骂更有权势的强势力量,单单骂观众,不是很便宜的事吗?就好像八卦手骂李晨,王思聪骂范冰冰,你不敢回骂,手撕前女友倒是挺威猛。柿子捡软的捏。

当然,我不是说爱看《小时代》没问题。戴锦华老师说过,成熟的电影观众应该是不仅仅通过短片、海报、明星来决定要不要掏钱去看一部电影。我们不买票看《心花怒放》,我们支持《钢的琴》或《少年哪吒》,因为钱在我们手里兜里,通过自己的行动来表明态度。可是为什么今天的观众不愿意这样做?这不是个体性的选择。前面我说之所以今天的观众是这样的,这是90年代以来的电影文化结构造成的,同时也是今天的互联网空间造成的。因为你不去看《小时代》,不关注热搜,就会被网络乃至社会边缘化。这也是为什么会出现“越骂越看”、“越看越骂”的现象——你如果不看,就无法加入骂的行列。

商业和艺术之外,没有第三条路

羊城晚报:您的电影在台湾放映情况是怎样的?

蔡明亮:我的电影其实有点手工制作的味道,完全没有企业的风格。通常我都会先去电影节,自己的运气也很好。为什么选择大的电影节,原因也很简单,可见度高,更早的时候,我也很在意结果,得奖了就可以成为焦点,这个感觉有点像博彩。我自己也很清楚,我的可见度不是对亚洲的,而是对全世界。入围了影展,在其中得奖,亚洲的反应是热烈的,但会不会帮助票房呢?不会。可能只是得到一句评论,你的电影好艺术。

观众也是很清楚的,会来看我的电影的人,自然来看,不感兴趣的人,把票送到他面前,他都嫌麻烦。有时候连知识分子也对我的电影有成见,比如在谈论我的电影时,会说慢、说没有表演,可能在潜意识里就觉得慢不好,没有表演不好。

羊城晚报:如果您的片子有机会在院线上映,但排片极少,您会怎样?

蔡明亮:那我就不要上映,在欧洲,还有艺术院线,但在亚洲,你没得选,要么就上映那么一会儿就下来,要么就上不去,只能出DVD。所以我就去到美术馆了。法国人在提醒全世界,电影需要被美术馆认可。在美术馆里,不需要再锱铢必较地计算赚多少钱,不需要考虑争夺全球各个地区的市场、迎合大众口味。这些都会限制电影创作的可能性。

在美国,《青少年哪吒》在23年后才上片,那对我而言有什么损失呢?没有。它依然是我的作品。当一部电影为创作而创作时,它的路走得更长。曹雪芹能看到《红楼梦》成为经典吗?每个时代都是一样的,都是盲从的。不要太有野心,什么都要老少咸宜。

羊城晚报:您自己会不会花钱进影院看好莱坞大片?

蔡明亮:我今天也很少看电影,有时候在飞机上看,会感觉今天的电影怎么这么烂。电影具有商品属性,我也不反对。只是大家对于电影的理解是很粗浅的,也没有什么长进,观众的素养也越变越坏了。从上世纪90年代开始,电影在人文特质上已经全盘崩溃了,甚至连欧洲也在走下坡路。今天我们一谈到拍电影,往往第一反应就是好莱坞。但其实电影有一段时间里,是一种创作的媒介。至于卖不卖座,都只是商业操作而已。其实今天依然有不少人在自己的位置上做好的创作,但老实说他们也被今天的大环境限制得很辛苦。所以对我来说,要把自己的路走下去,只有另辟蹊径,而且不仅仅停留于自己能活着就行,要培养更多的新年轻观众。

羊城晚报:吴念真曾说,“现在所有创作已被商业控制,以创作者为主的电影时代已经过去了。”您也多次表达过对今天愈发商业化的电影创作倾向不满,您会不会在某些时刻认为自己是在用艺术作品与一个时代对抗?

蔡明亮:可能别人看我做出来的东西,觉得我是对抗。而对我自己而言,是自然而然的事情。正如我一路走过,今天当一个导演,似乎是上天安排,安排我当这种比较艰难、不是大时代所需要的导演。在我的理解里,这样的安排有它的意义在里面。我们的世界不能成为一个单一的世界,尤其在价值观方面,不能流于一个人只要有钱、只要快速、只要方便,还需要我们看到什么是更珍贵的。

在电影方面,当今天的电影逐渐商品化,某一种精神可能不再有了,那么请问电影和电视还有什么不一样?电影和其他的娱乐还有什么不一样?每一种媒介都有它自己的特质和能量,可以帮助人们找到自己内在的品质。但商业的价值观把每一种的东西都变得一样,单一化、全球化,为了生活为了赚钱,我们似乎可以把其他东西都丢掉了。

羊城晚报:在商业电影和艺术电影之外,您觉得存在第三条道路的可能性吗?

蔡明亮:没有,这只是一种“乡愿”的想法。有些人会说,拍两部商业片,赚了钱再来拍艺术片。在我看来,你拍商业片就拍商业片,没必要通过说要拍艺术片来抬高自己。商业片拍得好,让大家有所启发,也是一种功德。但为什么大家现在看完商业片还要骂?骂只是一种宣泄,甚至是娱乐,又有什么用?电视难看怎么不把它关掉呢?不好看就骂,其实大家都参与到了一个傻瓜的游戏里了。

足够强大,就不用保护

羊城晚报:《少女哪吒》近期上映后,排片特别少。作为制片人,之前有所预期吗?

冯睿:预期不是太好,但没想到这么差,不过在我这个层面还是可以接受的。从整个市场而言,还是往好的方向发展,但我们这样的情况有点复杂,不是片方能够解决的,也不是出两个保护月就能解决的。我们国家现在有近五十家院线,根据资金方、地域等因素划分,但什么是院线?放不同的电影才是不同的院线。从这个意义来讲,我们其实只有一家院线。我还是希望,文艺片能够导流到某一个放映渠道,有条件的话,把不同类型的片子放到不同院线放映,商业片和文艺片分开不同的放映渠道可能比较好。

羊城晚报:目前,不少观众需要通过众筹的方式在影院包场才能看到《少女哪吒》,所以说众筹也是你们影响排片的方式?

冯睿:对于影院来说,无论放商业大片还是文艺片,只要有上座,利益都是一样的。众筹也是一种尝试。通过众筹能够让影院开场,说明这个收益是够的。与其讨论如何影响排片,倒不如说众筹的最核心的价值在于,让想看到这部片子的人看到这部电影,把想看某部片子、某种类型电影的人汇聚到一起。至于它如何推动排片,可能只是附加价值。

羊城晚报:在这个暑假档期里,我们看到叫好不叫坐的电影,也有口碑差卖座好的电影。您怎么看?

冯睿:现在的电影产业,无论从影院的数量规模,都在迅速向二三四线城市下沉。这个过程开始让我们接触到大量以前关注不到的观众。无论在哪个地区,电影都是一般人消费得起的娱乐项目。因此,我认为今天的大市是新增观众带来的,尤其是在三四线城市这些新建影院的地方。前些年中国的观影人群主要在一线二线城市,那时候票房过亿,已经是大卖了,但今天过亿了也未必算得上大卖,可能仅仅是三四线城市的市场就足够覆盖过亿了。

有很多烂片获得很好的票房,也是这个原因。对于我们而言,如果在教育程度和观影品味适当的城市,有个二十来家影院能够联合起来给文艺片一个相对稳定的放映渠道,那么我相信口碑和票房是可以达成正比的。

羊城晚报:外界多有流传电影业内存在的一些票房操作行为,以您的从业经验,属实吗?

冯睿:我认为直接买票房的情况并不特别普遍,除了一些投资极大的怪兽级别电影,才有资金和能力操作票房,多数电影还是希望通过票房回收自己的资金,因此这种操作和其目的是背道而驰的,而且存在亏损的风险。因此,多数的片方并不会选择做这种盲目的行为。

直接买票房的操作方式也不是这么简单粗暴,往往发行方和票务平台是存在合作关系,票务平台有其成本,也提供渠道,我们不能白用别人的资源。如果说这是资本的介入,我也并不反对。但其实,最后还是优惠了消费者,同样的成本能够多获得三到五个观众,对谁来说都好事。

中国电影市场化还处于刚刚开始的阶段,市场正在下沉、正在扩张,我们看到还有大量新观众增加的可能性,在这个拓展的过程中,大家都在找办法,但这些办法是不是一条合适的路子,能不能持续走下去,只能通过时间去验证。也许要到了某一天可能电影观众以人口数论时,我们才可以谈如何规范市场。

羊城晚报:暑假档为国产电影保护档,作为从业者,您认为它的作用有多大?

冯睿:这个得分两种情况来看。首先,暑期档本来就是市场大繁荣的档期,如果这样的动作,让电影市场在同比有明显增长,那么这个动作就是有意义的。其实我们不用局限于看一两部电影,市场、影院都是很理性的。就近日票房、排片反弹的《大圣归来》而言,它在短时间内拿到不错的排片资源,甚至反压其他的几部电影,我觉得是有原因的。而且院线的反应非常快,它上映两天,排片就上来了。说明口碑和现实中的观众购买倾向是会影响排片的。

另一个方面,我认为还是不要过多地干预。暑期档只是整个电影市场的缩影,有人问我们为什么在要暑假档上,而不是等一个冷档期。但问题是几乎每个月每个档期,都有一两部大片上映,如果没有院线的改变,没有特定院线的出现,永远都要在夹缝中生存。所以今天而言,只要选择了上映,就要面对这样的事实。与其抱怨时段不好,我更愿意号召观众去影院看,其实也是在改变影院。这对于国产电影也是一样的,近些年国产片的数量和质量都在提高,完全是有可能和西片竞争的,只要国产电影足够强大,就不存在保护不保护了。

转自凤凰网